選挙のたびにSNSやニュースで取り沙汰される「投票はなぜ鉛筆なのか?」という疑問。

中には「消せるから不正が可能なのでは?」という声もあり、不正選挙の疑念と結びつけて語られることも少なくありません。

しかし実際には、鉛筆が使われるのには明確な理由があり、その背景を理解すれば「不正が簡単に行われる」というのは誤解だとわかります。さらに、投票用紙の特殊な素材や管理体制、開票の監視システムなど、想像以上に厳格な仕組みが整っています。

本記事では、

-

不正選挙の仕組みとそのリスク

-

鉛筆が選挙で採用される本当の理由

-

投票用紙や期日前投票での安全対策

-

SNSで広がる誤情報の見抜き方

をわかりやすく解説します。最後まで読むことで、あなたも選挙制度の仕組みを正しく理解し、無用な不安や誤解から解放されるはずです。

不正選挙の疑惑を払拭するために

不正選挙とは何か?その背景と現状を解説

不正選挙とは、投票や開票の過程で意図的に結果を歪める行為を指します。具体例としては、票のすり替えや改ざん、架空投票、投票箱の持ち出しなどが挙げられます。

日本の公職選挙法は厳格で、監視員や立会人制度も整っているため、大規模な不正はほぼ発生しません。しかし近年はSNSや動画投稿サイトを通じて、一部の作業工程だけを切り取った映像が拡散され、疑念が増幅するケースが見られます。

特に「投票用紙に鉛筆を使用する理由」については、多くの人が十分に知らず、「消せる=改ざんできる」という誤解を抱く原因にもなっています。実際には、投票用紙や筆記具の仕様、投票箱の管理方法により、票を改ざんすることは極めて困難です。不正の実態を正しく理解するには、選挙制度の仕組みや安全対策を知ることが不可欠です。

不正選挙の危険性:何が問題なのか

不正選挙の最大の問題は、民主主義の根幹である「国民の意思」を歪める点です。投票結果が不正に操作されれば、政策や法律が国民の意向とは異なる方向へ進む可能性が高まります。また、不正が事実でなくとも、疑念が広がるだけで政治や選挙への信頼は大きく損なわれます。この信頼の低下は、投票率の減少や無関心層の増加を招き、結果として一部の勢力が有利になる構造を生みかねません。

そのため、選挙管理委員会や政府は、透明性を確保し、開票作業の過程を立会人や報道機関が確認できるようにしています。加えて、投票用紙や投票箱は厳重に管理され、改ざんのリスクは限りなく低く抑えられています。

選挙における不正の可能性をチェックする方法

有権者が不正の有無を見極めるには、まず選挙制度や開票手順を知ることが重要です。

投票箱は封印され、投票開始前に立会人が空であることを確認します。開票は公開で行われ、誰でも見学可能です。また、票の数え間違いや無効票の判定も複数人で行い、相互チェックを徹底しています。

SNSで出回る「怪しい映像」は、全体の流れを知らずに部分的に見ると誤解を招きやすいため、一次情報や公式発表を確認することが大切です。さらに、各地の選挙管理委員会は、不審な事案の通報窓口を設けています。市民自身がこうした情報源を活用し、疑念を正しい知識で解消することが、健全な民主主義を守る第一歩となります。

選挙で鉛筆を使う理由

鉛筆の利点:なぜ選挙に最適なのか

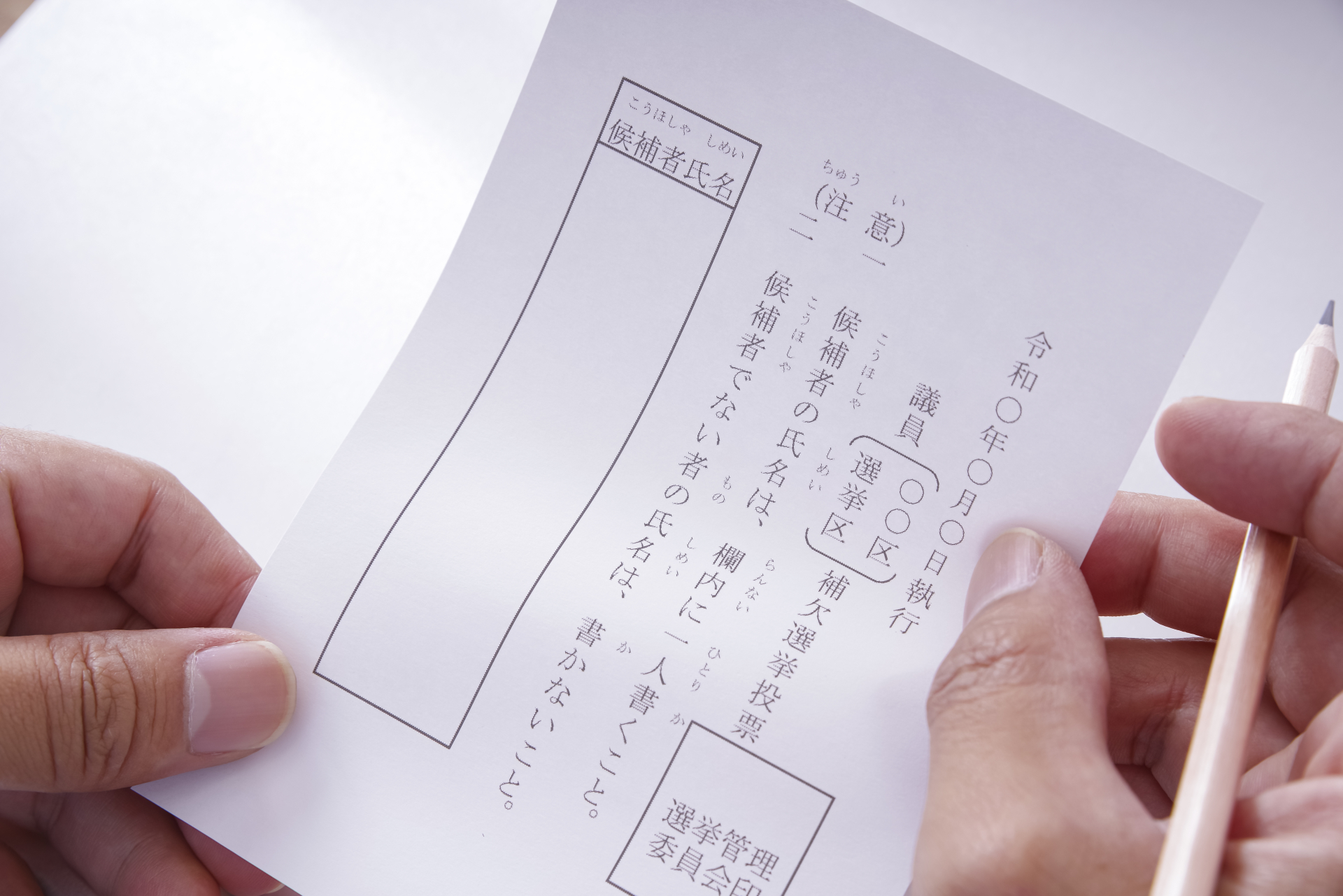

日本の選挙では、多くの場合HBやB程度の鉛筆が使用されます。その理由は、鉛筆がインクに比べて速く乾く必要がなく、どの環境でも安定して書けるためです。

投票所では高齢者や手の不自由な方も多く、滑らかに筆記できることが重要です。また、鉛筆の筆跡はユポ紙と呼ばれる特殊な合成紙に定着しやすく、簡単には消せません。

加えて、インク式の筆記具では温度や湿度で書けなくなるリスクがありますが、鉛筆ならほぼ影響を受けません。さらに、開票作業中に筆記具のトラブルが起きにくく、全国一律の安定した運用が可能になる点も大きな利点です。

投票所での鉛筆とボールペンの違い

ボールペンはインクが乾く時間が必要で、投票用紙を折る際にインクがにじむ可能性があります。

特にユポ紙は耐水性が高く、油性インクでも定着に時間がかかる場合があります。一方、鉛筆は摩擦で色素を定着させるため、にじみやすい環境でも問題なく使用できます。また、鉛筆は筆圧による筆跡の深さで判読性が高まり、長期間保存にも適しています。

ユポ素材の採用:開票作業への影響

投票用紙に使われるユポ紙は、破れにくく耐水性があり、長期間の保存や取り扱いに優れています。

鉛筆の筆跡はユポ紙にしっかり定着するため、消そうとするとかえって紙を傷つけることになり、改ざんは容易ではありません。また、ユポ紙は滑りやすいため、ペンよりも摩擦のある鉛筆の方が書きやすいという実務的な理由もあります。

鉛筆の仕様がもたらすメリットとデメリット

メリットとしては、安定した書き心地、コストの低さ、筆跡の判読性、環境条件への強さが挙げられます。

デメリットとしては、「消せる」という誤解を招きやすい点や、筆跡が手につく可能性がある点です。しかし、実際には消しゴムで消すと紙が傷み、改ざんはすぐ判別できるため、運用上の問題はほぼありません。

期日前投票と鉛筆の関連性

期日前投票における書き方の注意点

期日前投票でも通常の投票と同様、鉛筆が用意されています。

記入の際は、候補者名を正しく書くこと、略称や誤字を避けることが大切です。投票所では職員が筆記具を貸与しますが、自分で持参した鉛筆やシャープペンを使うことも可能な場合があります。

不正選挙を防ぐための管理体制

期日前投票の票は、投票日まで厳重に封印された状態で保管されます。

投票箱は複数の職員や立会人によって管理され、封印の破損や不正の兆候があればすぐに記録・報告されます。このため、投票内容の改ざんは現実的に困難です。

SNSにおける選挙と鉛筆の話題

選挙に関するニュースで注目される情報

近年、SNSは選挙関連の情報が瞬時に拡散される場として大きな役割を持っています。特に「投票で鉛筆を使うのはなぜ?」といった疑問や、「本当に消せないのか?」という懸念は、選挙のたびに話題になります。

ニュースや公式発表では鉛筆採用の理由が説明されているものの、断片的な情報だけがSNS上で切り取られ、誤解を生むケースもあります。こうした状況は、投票率や選挙の信頼性にも影響するため、正しい情報発信が重要です。

実際、選挙管理委員会は公式SNSやウェブサイトで疑問に答えるコンテンツを提供し、誤情報の拡散を防ぐ取り組みを強化しています。

鉛筆を使った投票の動画・写真の拡散

投票所での様子を動画や写真に収め、SNSに投稿する人もいますが、投票用紙や記入内容を撮影する行為は公職選挙法で禁止されています。そのため、SNSで見かける「投票シーン」の多くは事前に許可を得たものか、架空の再現映像です。

こうした映像が「鉛筆は消せるから不正が可能だ」という誤解を広めることもありますが、実際には投票用紙の材質や管理方法によって改ざんは現実的に不可能に近い状態です。重要なのは、映像の真偽を見極め、一次情報や公式資料を確認する姿勢です。

偽情報と選挙管理の重要性

偽情報を見抜くためのチェックリスト

選挙に関する偽情報を見抜くためには、いくつかのポイントがあります。

-

情報源の確認:発信元が公式機関や信頼できるメディアかどうかをチェックする。

-

時系列の整合性:部分的に切り取られた映像や文章ではなく、前後の流れを把握する。

-

事実の裏付け:複数の信頼できるソースで同じ情報が確認できるかを確かめる。

-

感情的な煽り表現に注意:「衝撃の事実!」など、感情を強く刺激する見出しは冷静に精査する。

こうしたチェックを行うことで、誤情報に惑わされにくくなります。特にSNSは拡散スピードが速いため、情報を鵜呑みにせず、冷静な判断が必要です。

選挙管理委員会の役割と力の弱さ

選挙管理委員会は、投票・開票の運営、投票所や投票箱の管理、開票作業の監視などを行う機関です。

制度的には強い権限を持っていますが、偽情報の拡散スピードや影響力に比べると、その対応は後手に回ることもあります。そのため、委員会は情報発信の強化や市民への啓発活動を積極的に行い、選挙の透明性を保とうとしています。

最終的には、有権者一人ひとりが正しい知識と冷静な判断力を持つことが、不正選挙の疑念を払拭し、健全な民主主義を守る最大の力となります。

まとめ

選挙で鉛筆が使われるのは、「書きやすさ」や「耐久性」だけではなく、投票用紙の特殊素材との相性や、開票作業の効率・安全性など、実務的かつ合理的な理由があります。

不正選挙の疑念はSNSや断片的な映像から広まりやすいものですが、日本の選挙制度は立会人制度や厳重な管理体制により、票の改ざんが現実的に不可能なほど厳しく運営されています。

情報が溢れる今こそ、公式発表や一次情報を確認し、誤解や不安を正しい知識で解消する姿勢が重要です。

私たち有権者一人ひとりが選挙制度を理解し、健全な民主主義を守る意識を持つことが、最も強力な不正防止策となります。