ご祝儀とは、新郎新婦への祝福と、これから始まる新生活を応援する気持ちを形にした金銭的な贈り物のことを指します。

単なる金銭的支援ではなく、気持ちや思いやりを込めた「心の贈り物」としての側面が強く、親族や友人との関係性をより深めるきっかけともなります。

特に親族間では、その金額以上に“気遣い”や“配慮”が伝わることが重視されるため、包み方や金額の決め方、贈るタイミングなどにも十分な注意が必要です。

また、ご祝儀は結婚式という特別な儀式の一部でもあり、フォーマルな場にふさわしいマナーやルールを守ることが、社会人・親族としての信頼にもつながります。

いとこの結婚式のご祝儀の金額

いとことの関係性とマナー

いとこという関係は、親戚の中でも比較的近い存在であり、幼少期を共に過ごしたり、家族行事で頻繁に顔を合わせることも多い関係です。

親しい間柄であるがゆえに、つい気を抜いてしまいがちですが、結婚式というフォーマルな場では一般的なマナーや礼儀をきちんと守ることが大切です。特に親族としての立場では、他の親族や新郎新婦の家族からも見られている意識を持ち、きちんとした対応を心がけましょう。

ご祝儀の渡し方についても注意が必要です。

家族での出席時には、個々に渡すのではなく、代表者を決めてまとめて渡すのが一般的とされています。この場合、表書きには代表者の氏名を記載し、必要に応じて中袋に連名で名前を記すと丁寧です。

また、同居していない兄弟姉妹や成人した子供が同行する場合は、それぞれ別に用意することもあります。状況に応じた柔軟な対応と、親族としての気配りが求められます。

ご祝儀相場の確認

一般的に、いとこの結婚式に出席する際のご祝儀の相場は1人あたり2~3万円程度とされています。

この金額は、親族間の距離感や経済的な負担のバランスを考慮した現実的な水準であり、多くの人が無理なく包めるラインとされています。

ただし、地域によって相場が異なる場合や、式の規模、会場の格式などによっても若干の差が生じることがあります。そのため、事前に家族や親戚と相談し、相場の確認を行うのが安心です。

また、家族全員で出席する場合は、人数や関係性に応じて増額するのがマナーです。

たとえば、夫婦+子供1~2人で出席する場合には、通常の2人分を基本として、子供の年齢や料理の提供有無などに応じて5~7万円程度を目安にするのが一般的です。

さらに、子供が新郎新婦と特別に親しい関係にある場合などは、もう少し上乗せすることで感謝の気持ちも伝わります。あくまで「祝う心」が大切であり、形式だけにとらわれず、思いやりのある判断が求められます。

夫婦と子供が出席する場合の金額

夫婦+子供で出席する場合、目安として5~7万円程度が適切です。これは夫婦2人分のご祝儀(通常であれば3万円+3万円)に加えて、子供の年齢や食事の有無などを加味した金額設定とされています。

未就学児が含まれる場合、一般的には1人分としてカウントしないケースが多いですが、式場によっては子供用の料理や席が用意されていることもあります。その場合、1万円前後の加算を検討することで、主催側への配慮が伝わります。

たとえば、着席して料理をいただくような状況であれば、子供も「ひとりのお客様」として扱われるため、費用負担がかかっていることを念頭に置きましょう。

また、子供が新郎新婦と特に親しい関係にある場合や、結婚式でリングボーイ・フラワーガールなどの役割を担う場合は、感謝の意も込めて金額を少し上乗せするのが望ましいです。

さらに、親族間でご祝儀の金額をそろえる習慣がある場合は、他の親族の意見も参考にしながら調整すると安心です。大切なのは、金額よりも「お祝いの気持ち」がしっかりと伝わることですので、家庭の事情もふまえて無理のない範囲で心のこもったご祝儀を準備しましょう。

独身の場合のご祝儀の相場

独身で出席する場合、一般的なご祝儀の相場は2〜3万円が目安とされています。これは、招待客としての立場や年齢、社会的な背景などを踏まえたバランスの取れた金額とされており、多くの人が無理なく準備できるラインです。

たとえば20代の若年層であれば、経済的な負担を考慮し、2万円を包むことが一般的です。

ただし、新郎新婦との関係性が特に深い場合や、親族としての立場が強い場合は、少し多めに3万円を包む方もいます。一方、30代以上になると、社会人としてのキャリアや収入面での安定があると見なされるため、3万円以上を用意することが望ましいとされています。

また、地域性や家族・親族内の慣習によっても相場に差が出ることがあります。親族の間で事前に相談し、ある程度統一感のある金額を包むことで、式全体の雰囲気がより円滑になります。

重要なのは、金額の多寡よりも「お祝いの気持ちが伝わるかどうか」です。ご祝儀は形式ではなく心を込めて贈るもの。自分なりにしっかりと考えて準備することが大切です。

祝いの金額を決める際の考慮点

金額を決める際には、自身の年齢、収入、新郎新婦との関係性を総合的に考慮することが大切です。たとえば、社会人になりたての20代前半と、安定した収入を得ている30代後半や40代とでは、ご祝儀に込める意味合いや責任感にも差が生まれます。

また、新郎新婦との関係性が親しいほど「特別な思い」を込めて包む人も多く、一般相場よりもやや高めの金額を選ぶ傾向があります。たとえば、幼少期から親しくしてきた従兄弟であれば、少し多めに包むことで感謝の気持ちや期待が伝わります。

ご祝儀の金額には、縁起も重要な要素です。一般的に「4」や「9」が含まれる金額(例:4万円、9千円など)は、「死」「苦」を連想させるため、避けられています。代わりに、奇数の金額(3万円、5万円など)が選ばれることが多く、「割り切れない=縁が切れない」という意味からも好まれています。

さらに、親族間での取り決めや、同世代の親戚とのバランスも忘れてはいけません。誰か一人だけが極端に高額または低額になると、他の出席者との間に気まずさが生まれることもあるため、あらかじめ相談しておくと安心です。

ご祝儀は、形式的な儀礼ではなく「思いを包む」行為です。金額だけでなく、その背後にある心遣いや配慮が最も大切なポイントとなります。

いとこへのご祝儀を渡す際の注意点

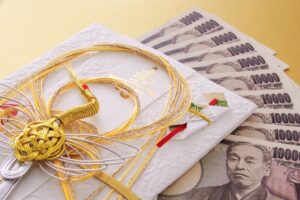

ご祝儀袋の種類とデザイン

ご祝儀袋には様々な種類があり、選び方によって贈る側の印象や品格が大きく左右されます。

特に親族として結婚式に出席する場合は、格式を重んじた選び方が求められます。一般的には、1,000円以上のしっかりとしたご祝儀袋を使用するのがマナーとされており、金銀の水引が施されたものや、「寿」「御祝」といった祝いの言葉が丁寧に印刷されたものが適しています。

ご祝儀袋には、のしの有無、水引の色や結び方、紙質、装飾などのバリエーションがあります。

たとえば、結び切りの水引(ほどけない結び方)は「一度きりのお祝い」という意味があり、結婚式に最適とされています。また、白地に金銀の水引が施されたものは、親族や会社関係者など、少し改まった関係に対して適切とされます。一方で、友人やカジュアルな式には紅白の水引が使われることもあります。

さらに、ご祝儀袋の装飾には地域性やトレンドもあり、最近では華やかでモダンなデザインも人気ですが、親族としてはあまり派手すぎない、落ち着いた品のあるデザインを選ぶと安心です。贈る相手や式の雰囲気にふさわしいものを選ぶ心配りが、細やかな礼儀として伝わります。

表書きの書き方と注意点

表書きには「御祝」や「寿」など、結婚式にふさわしい祝辞を記載します。これは新郎新婦に対する祝意を表す大切な要素であり、必ず毛筆または筆ペンで丁寧に書くようにしましょう。ボールペンやシャープペンシルでの記入はマナー違反とされているため避けましょう。

名前はフルネームで記載するのが基本です。

連名の場合、夫婦であれば右側に夫の名前を、左側に妻の名前を書くのが一般的であり、姓が異なる場合は注意が必要です。また、複数名での連名の場合は目上の人から順に並べ、人数が多い場合は代表者の名前を記し、下に「他一同」や「外○名」と添える形でも問題ありません。

中袋に入れる金額の設定

中袋には実際に包んだ金額を明記します。たとえば「金参万円」「金伍萬円也」など、必ず漢数字を用いて記載するのが正式なマナーとされています。特に「一」「二」「三」などは簡単に改ざんできてしまうため、「壱」「弐」「参」「伍」などの大字(だいじ)を使うのがより丁寧です。

さらに、中袋の裏側には住所と氏名を記入することが推奨されます。これはご祝儀を受け取った側が誰からの贈り物かを正確に把握し、後日お礼状などを送る際にも役立つためです。住所は省略せず、都道府県からマンション名・部屋番号まで記載するようにすると親切です。

ご祝儀袋は中身の扱いも含めて、相手への思いやりと礼儀が問われる大切なポイントです。細部にまで心を配ることが、信頼と感謝を伝える大きな手段となります。

いとこの結婚式に出席する際の服装

家族での出席時の適切なドレスコード

フォーマル感を意識しつつ、派手すぎない落ち着いた装いを心がけましょう。

男性は黒・紺・グレーなどの落ち着いた色味のダークスーツが基本で、ネクタイも白やシルバー系を選ぶと格式を保てます。シャツは白が無難で、無地や控えめなストライプ柄であれば許容されます。靴は黒の革靴で、カジュアルなスニーカーやブーツは避けましょう。

女性は膝下丈のワンピースやセミフォーマルなドレスが一般的です。カラーは淡いパステルカラーやベージュ系が人気ですが、花嫁とかぶる白や全身黒は避けるのがマナーです。

肩が出るデザインの場合は、ショールやジャケットを羽織るなどして露出を控えめにする配慮も大切です。靴はヒール付きのパンプスが基本で、つま先の出るサンダルタイプはNGとされることもあります。

子供の服装選びのポイント

子供の服装も清潔感ときちんと感が大切です。男の子はジャケット+シャツの組み合わせが好ましく、ネクタイや蝶ネクタイを合わせると華やかさが増します。

女の子はワンピースやドレスが定番で、色味は明るくても構いませんが、派手すぎるフリルやラメ入りの素材は控えた方が無難です。また、靴はスニーカーではなく、フォーマルなシューズを履かせるようにしましょう。

子供は長時間の式典で疲れやすいため、服装の見た目だけでなく、動きやすさや着心地も考慮する必要があります。座っていてもシワになりにくい素材や、トイレの際に脱ぎやすい服を選ぶなど、実用性と快適性のバランスが重要です。

フォーマルすぎないカジュアルスタイル

カジュアルすぎる服装は避けたいところですが、あまりにも格式張った服装ではかえって浮いてしまうこともあります。家族での出席では、会場の雰囲気や時間帯(昼・夜)にも合わせて、フォーマルとカジュアルのバランスをとった「セミフォーマルスタイル」がおすすめです。

たとえば男性であれば、ネクタイの色や柄で柔らかさを演出したり、女性であれば小物やアクセサリーで控えめな個性を加えると、堅すぎず上品な印象を与えることができます。

特に家族連れの場合は、子供の動きやすさ、親の移動のしやすさも考慮して、見た目と実用性を両立させた装いを意識しましょう。

ご祝儀に添えるメッセージ

メッセージカードの重要性

ご祝儀に一言メッセージを添えることで、金額だけでは伝えきれないお祝いの気持ちを届けることができます。特に親族間では、定型文ではなく自分らしい言葉やエピソードを織り交ぜたメッセージがより喜ばれる傾向にあります。

メッセージカードは新郎新婦の手元に長く残る可能性があるため、思い出として記憶に残るような心温まる表現を心がけましょう。手書きで丁寧に書くことで、より真心が伝わります。

祝福の言葉とアイデア

祝福の言葉には、形式的な文章に加え、相手の人柄や思い出を交えた一文を添えると、より温かみのあるメッセージになります。

例としては、「ご結婚おめでとうございます。お二人で過ごすこれからの日々が笑顔と幸せで満ちあふれますように。」や、「子どものころから仲の良かった○○ちゃんが、素敵な伴侶と出会えたことを心から嬉しく思います。」といった具体性のある表現がおすすめです。

ユーモアや思いやりを感じさせる一言を添えると、堅苦しくなりすぎず印象的です。

メッセージのタイミングと文例

メッセージは、ご祝儀袋に同封して渡す方法が一般的です。受付での混雑を避けるため、あらかじめメッセージを記入したカードを準備しておくとスムーズです。

また、会場によってはメッセージボードやウェディングツリーなど、別途お祝いの言葉を記入できるスペースが用意されていることもあります。その場合は、当日の雰囲気に合わせて書き添えるのもよいでしょう。

文例としては、「ご結婚、誠におめでとうございます。お二人の未来が明るく、笑顔あふれるものでありますよう心よりお祈り申し上げます。」や、「○○くんと○○さんの門出に立ち会えたことを嬉しく思います。末永くお幸せに。」などがあり、相手の名前や共通の思い出を交えるとさらに効果的です。

いとこの結婚式における特別な贈り物

カタログギフトの選び方

金額に応じて選べるカタログギフトは、実用的かつ選ぶ楽しみも提供できる贈り物です。相場は5,000円〜1万円程度が一般的で、新郎新婦が自分の好きなタイミングで好みの品を選べる点が魅力です。

カタログには日用品から高級雑貨、グルメや体験型のサービスまで幅広いジャンルが揃っており、選ぶ時間そのものが思い出として心に残ります。

また、最近では「オーガニック製品限定」「地域特産品に特化したもの」など、テーマ性のあるカタログも登場しており、相手の趣味や価値観に合わせて選ぶことで、よりパーソナルな贈り物になります。

包装も華やかで、品のある外装を選べば、より丁寧な印象を与えることができます。

人気のギフトアイテム

写真立て、ペアグラス、タオルセットなど、実用性が高くセンスの良いアイテムが人気です。特に名入れができるギフトは、世界に一つだけの贈り物として記憶に残りやすく、新生活の中で長く使われることもあります。

また、キッチン家電(ミキサーやトースターなど)やインテリア雑貨も実用的で喜ばれる傾向にあり、「これ欲しかったけど自分では買っていなかった」というアイテムを贈ると非常に喜ばれます。ラッピングやメッセージカードを添えることで、さらに心が伝わるプレゼントになります。

贈り物のアイディアと予算

ご祝儀に加えて贈り物を用意する場合は、予算1万円前後を目安に考えるとバランスが良いとされています。ただし、結婚式の形式や規模、新郎新婦との関係性によって柔軟に調整することも大切です。

例えば、アウトドア好きな2人にはキャンプグッズ、料理が好きな新婦には上質な調理器具や食器セット、忙しい共働き夫婦には時短家電や入浴剤セットなど、ライフスタイルに寄り添った贈り物を選ぶと、実用性とサプライズ感の両立が図れます。

また、二人の名前や挙式日を刻んだオーダーメイド品や、記念に残るアート作品なども印象に残る贈り物です。物だけでなく、レストランでの食事券や旅行ギフト券といった「体験」をプレゼントするのも近年人気が高まっています。

ご祝儀に関するNG行動

代表者名や連名についての注意

ご祝儀を家族でまとめて渡す場合、表書きには代表者名を記載するのが基本です。

夫婦で出席する場合は、連名でも問題ありませんが、書き方には注意が必要です。夫婦の姓が同じであれば連名は自然ですが、異なる場合は誤解を招かないよう配慮しましょう。

姓が異なる場合はそれぞれのフルネームを明記する、あるいは中袋に個人名を補足的に記載するのが丁寧です。

また、親子や兄弟姉妹など複数人で出席する場合は、「○○家一同」や「○○・○○ 他一同」などの表記にすることも可能です。親族同士で事前に相談し、統一感のある形で記載するように心がけましょう。

数や金額の取り決めにおけるミス

ご祝儀の金額には縁起を担ぐ意味が強く込められています。偶数(特に4や9)は「死」や「苦」を連想させるため、避けるのが通例です。

たとえば「4万円」や「9千円」といった金額はマナー違反とされ、せっかくのお祝いに水を差してしまう可能性もあります。また、小銭や複数の紙幣を混ぜて入れるのも避けましょう。

新札を準備し、キリのよい奇数額(3万円、5万円など)で包むのが基本です。準備は式の1週間前には整えておくと安心で、うっかりミスを防げます。家族でまとめて出す場合は、各自の負担割合や表記方法も話し合っておくとスムーズです。

欠席時のご祝儀マナー

結婚式に招待されたものの、やむを得ない事情で欠席することになった場合でも、ご祝儀を贈るのが大人としてのマナーです。

特に親族の場合は、お祝いの気持ちをきちんと形にすることで信頼関係が保たれます。欠席時のご祝儀の金額は、出席時の金額と同額である必要はありませんが、最低でも1万円程度を目安にするのが一般的です。

また、ご祝儀に添えるお祝いのメッセージや手紙を加えることで、気持ちがより伝わります。可能であれば、結婚式の前日までに新郎新婦のもとへ届くよう郵送または家族を通じて渡すと丁寧です。結婚という一生に一度の晴れ舞台を心から祝う姿勢を示すことが、長く良好な関係を築く鍵となります。

結婚式の参列パターン

一人での出席の際のマナー

服装や言動には特に注意し、親族としての立場を意識して振る舞いましょう。受付での挨拶や座席での礼儀も忘れずに。

夫婦で出席する場合の考慮点

ご祝儀や服装、移動手段などは事前に相談し合い、夫婦としての一体感を持って行動することが求められます。

親族としての参加意義

いとこの結婚式は、家族の絆を感じる貴重な場です。祝福の気持ちを形にし、思いやりのある態度で参列することで、親族としての信頼も深まります。

まとめ:心のこもったご祝儀で温かい結婚式を

いとこの結婚式に家族で出席する際のご祝儀マナーは、「金額」や「形式」だけではなく、その背景にある“心遣い”や“配慮”が何より大切です。

新郎新婦との関係性や地域の慣習、家族構成に合わせて、金額の決定、ご祝儀袋の選定、服装、メッセージ、さらには贈り物まで、細部にわたって気を配ることで、真心が伝わるお祝いとなります。

特に親族としての立場では、周囲への影響も大きいため、マナーを守りつつ、温かい雰囲気をつくるよう努めることが求められます。「どうすれば喜んでもらえるか」「記憶に残る一日になるか」を意識しながら準備を進めれば、きっと心に残る素敵な結婚式になるでしょう。

思いやりを形にして伝えるご祝儀。大切なのは、“相手を想う気持ち”です。